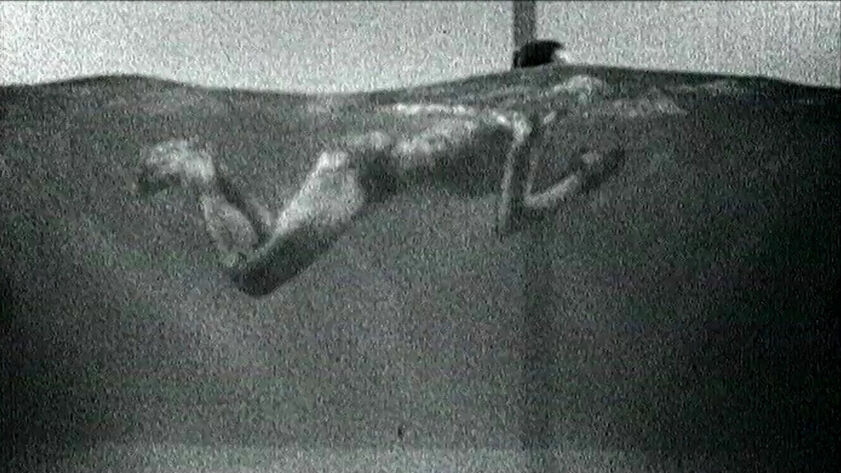

Das Verrinnen der Zeit ist dabei nicht nur zentrales Thema der Aufnahmen, sondern auch Teil des Prozesses, der sie hervorbringt. Denn die Orte, an denen Röder ihre Bilder findet, werden von ihr nicht zielgerichtet angesteuert, sondern schlendernd und über Umwege aufgesucht, da diese nicht nur im Raum, sondern auch in einer jeweils spezifischen Zeit verortet sind. Sich ändernde Wetter- und Lichtverhältnisse, der Wechsel der Jahreszeiten aber auch die an- und abschwellende Dynamik der Stadt bedingen einen kontinuierlichen Wandel des Sichtbaren. Während Röder mit ihrem Stativ und einer Bolex 16mm-Kamera durch die Umgebung streift, spürt sie diesen Veränderungen nach und ist gleichzeitig auf der Suche nach einer schwer vorhersagbaren Synchronizität zwischen äußerer Stimmung und innerer Verfasstheit, die es braucht, um ein Bild entstehen zu lassen, das sich dem permanenten Fluss vorbeirauschender Wahrnehmung widersetzt. Diese Momente umgibt etwas nicht Greifbares und Judith Röders filmische Arbeit lässt sich als eine unablässige Suche nach diesen flüchtigen Augenblicken beschreiben. „Das Geschehen, das unwiederbringlich ist, wiederholbar machen“, so beschreibt sie es selbst.

Ihre Bilder zeigen uns Spuren von Überschreibungen und Prozesse des Verdrängens und lassen die frühere Anwesenheit unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Bezugssysteme gegenwärtig werden. Der Blick auf das Vergangene ermöglicht uns einen Blick in die Zukunft und wir begreifen, dass das jetzt Vorherrschende einst auch zum Peripheren wird. Es ist ein ruhiger, fast zeitloser Blick, der mühelos über mehrere Jahrzehnte und Generationen schweift, dabei das Gezeigte in seiner gegenwärtigen Aufgeregtheit relativiert und uns die kommenden Umwälzungen und Umbrüche antizipieren lässt.

Text - Daniel Burkhardt